いつも弊社のホームページを閲覧頂き、誠にありがとうございます。

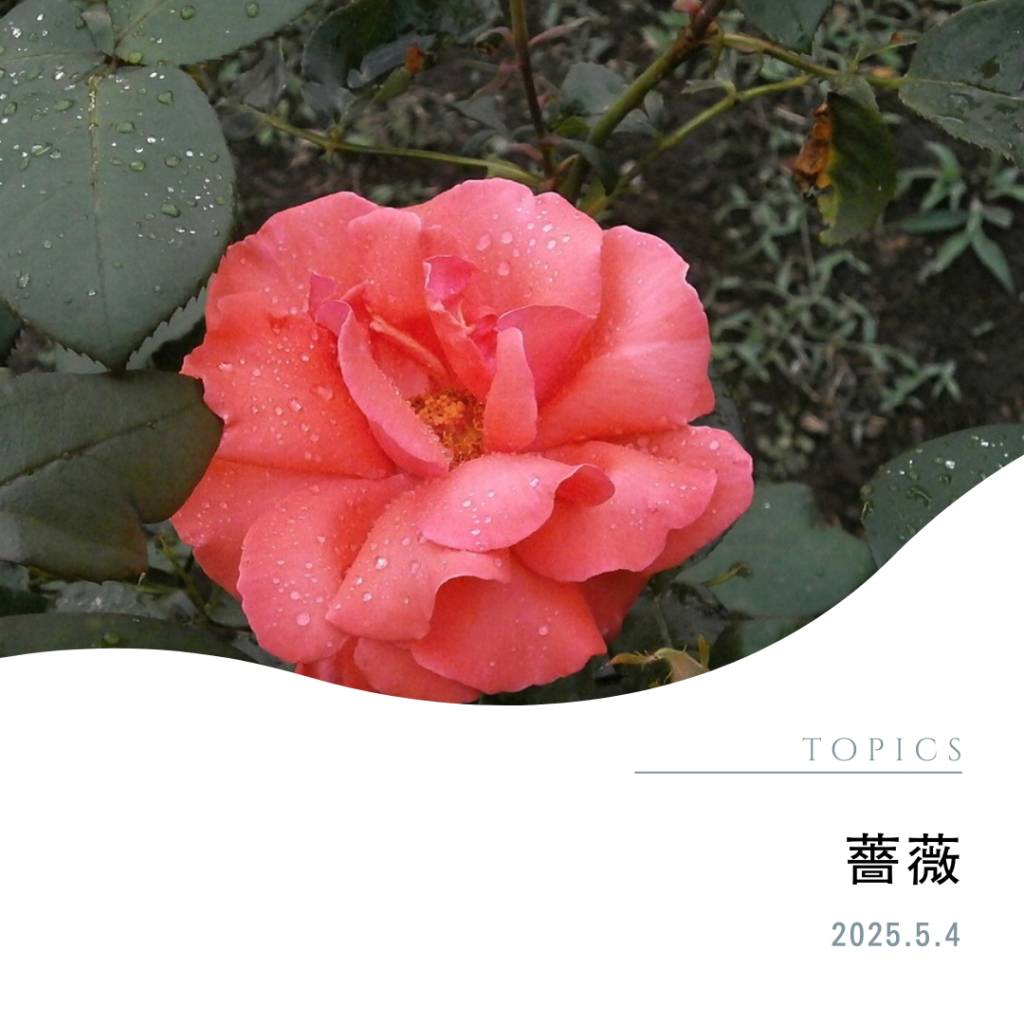

5月が旬の野菜・果物・花をご紹介致します。

今回は【薔薇】についてお話致します。

バラは樹形から、木立ち性(ブッシュ・ローズまたは木バラ)、半つる性(シュラブ・ローズ)、つる性(つるバラまたはクライミング・ローズ)の3タイプに分けられます。

ブッシュ・ローズは木立ち性のバラを指し、そのなかには広く栽培されている四季咲き性のモダンローズ(ハイブリッド・ティー系やフロリバンダ系など)のほかに、チャイナ系やティー系など一部のオールドローズも含まれます。

本項ではハイブリッド・ティー系とフロリバンダ系について記載しています(ブッシュタイプのイングリッシュローズも本項を参照)。

これらのバラは低木と同じく自立し、よい環境では春から秋まで開花します。

花は中輪から巨大輪まで幅があり、花色も豊富で、強い香りをもつ品種もあります。

株は品種によって大小あり、樹形も直立性から横張り性までいろいろです。

苗は秋に地掘りの大苗が、春にはポット植えの新苗(若苗)が流通し、専門店では年間を通して鉢植えの苗が販売されています。

【栽培環境・日当たり・置き場】

生育期はなるべく日当たりと風通しのよい場所で栽培します。風通しが悪い場所では、うどんこ病が発生しやすくなります。庭植えの場合は、肥よくで水はけがよければ、土質は特に選びませんが、その条件を満たしていない場合は、堆肥などを多めにすき込み(1株当たり10~15リットル)、土壌を改良します。

【水やり】

鉢植えは、年間を通して鉢土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。庭植えは、真夏などに雨が少なく乾燥する場合のみ、たっぷりと与えます。

【肥料】

鉢植えは、生育期は定期的に液体肥料や発酵油かすの固形肥料などの置き肥を、冬に寒肥として発酵油かすの固形肥料などを施します。庭植えは、冬に寒肥として発酵油かすの固形肥料などを施し、花後と秋口にも同じ肥料を追肥すると効果的です。

【病気と害虫】

★病気:黒星病、うどんこ病

黒星病は、主に梅雨どきなど雨が多い時期に発生し、葉に黒い斑点ができ、やがて黄化して落葉します。

黒星病で葉を失うと生育が著しく悪くなります。

うどんこ病は、主に春と秋に新芽を中心に白い粉を吹いたようになり萎縮します。

落葉はしませんが生育が阻害され、花がきれいに開かないこともあります。

★害虫:アブラムシ、チュウレンジハバチ、カミキリムシ

アブラムシは、主に春と秋に新芽や蕾につき、樹液を吸います。

数が多いと新芽が萎縮し成長が阻害されます。

チュウレンジハバチは、主に初夏から秋に発生し、成虫が産卵したあとは茎が割れ、ふ化した幼虫が葉を食い荒らし、ときに枝や株を丸坊主にします。

カミキリムシは、成虫が初夏に飛来し、枝をかじって枯らします。

幼虫は夏以降株元から幹の中心部を食い荒らし、最終的には枯死させます。

【用土(鉢植え)】

水はけがよく、有機質に富んだ土が適します。

ブレンドする場合は、赤玉土(小粒):堆肥=7~6:3~4の割合で混合します。

市販のバラ専用用土を用いてもかまいません。

【植えつけ、 植え替え】

大苗は11月から2月、新苗は5月から6月、鉢苗は真夏以外のいつでも行えます。

鉢植えの場合は、なるべく1年に1回の割合で12月から2月に鉢替え(植え替え)をし、部分的もしくはすべての用土を新しくします。

【ふやし方】

★さし木:緑枝ざしは、花後の6月または秋10月から11月が適期です。

休眠枝ざしは2月下旬から3月上旬に行います。

★つぎ木:芽つぎは夏から秋にかけて、切りつぎは冬が適期ですが、台木が入手しにくく、一般的なふやし方ではありません。

【主な作業】

★花がら摘み:5月の開花後から花が咲くたびに適時繰り返します。

開花枝は伸びた枝の1/3を目安に切り取ります。

★シュート(新梢)の処理:シュートが出てきたら、なるべく早めにピンチ(枝先を摘む)すると樹形が整いやすくなります。

★冬の剪定:12月から2月に行います。

シュートが出ている場合は古い枝を切り取り、新しい枝に切り替えます。

———————————

庭木の剪定や草花の手入れは道具や基礎知識があれば、ご自身でも作業が可能です。

自身で行うのが不安・体力が無く作業が出来ない・忙しく作業の暇がない等、お困りでしたら是非弊社へお任せください!

約10年の腕で迅速・丁寧に仕上げます!

是非お問い合わせください!

———————————