いつも弊社のホームページを閲覧頂き、誠にありがとうございます。

今年は3月が旬の野菜・果物・花をご紹介致します。

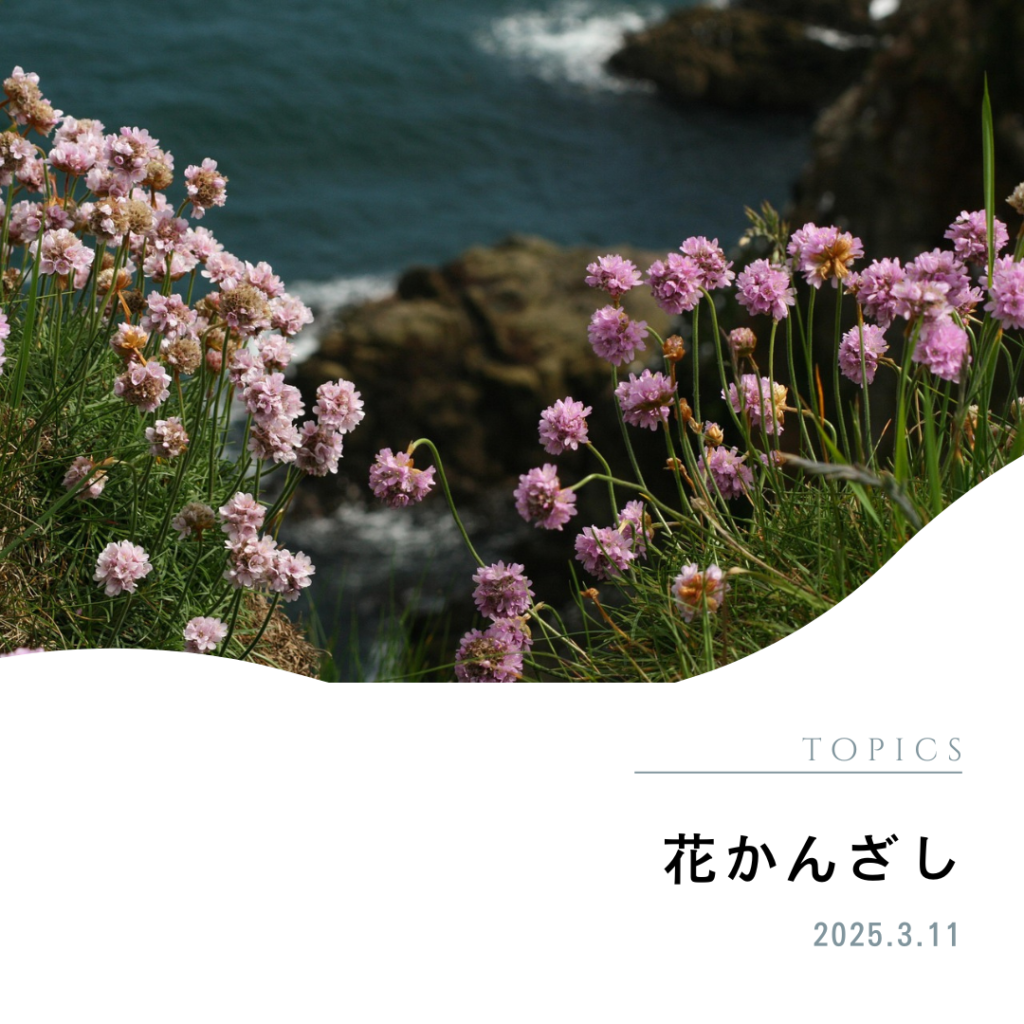

今回は【花かんざし】についてお話致します。

「花かんざし」は、かさかさとしたかわいらしい花が株一面に咲き、冬から春のコンテナの寄せ植えなどに多く利用されます。

花は各枝先に1輪ずつですが、よく枝分かれするので、5月ごろまで次々と咲き続けます。

花色は白だけで、花径は2cmくらい、夜間は閉じます。温室栽培の鉢花は12月ごろから出回ります。

「花かんざし」は流通名で、学名はローダンテ・アンテモイデス(Rhodanthe anthemoides)です。

かつてはヘリクリサムやヘリプテルムの一種とされたこともありますが、現在はローダンテ属に分類されています。

‘ペーパー・カスケード’として流通するものもあり、同様に利用されます。

まぎらわしいのですが、和名をハナカンザシという植物は「花かんざし」とは別種で、切り花でよく利用されるクロロセファラ種(R. chlorocephala ssp. rosea、Acroclinium roseum)です。

また、和名をヒロハノハナカンザシという植物は、一般に「ローダンセ」と呼ばれるマングレシー種(R. manglesii)です。これらは、かつてはヘリプテルム属(Helipterum)に分類されていました。

どちらも温室栽培の一年草で、草丈40~60cm、花径は3cmくらい、花色はローズ色、ピンク色、白があります。

一方の「花かんざし」や‘ペーパー・カスケード’は多年草で、花色は白だけです。

いずれも、ドライフラワーとしておなじみです。

【栽培環境・日当たり・置き場】

日照の多い乾燥した気候を好むので、日当たりと風通しがよい場所で育てます。

15℃くらいの冷涼な時期によく成長し、花も咲き続けます。

高温期は半休眠状態になり、多湿の状態が続くと株が腐ります。

耐寒性も耐暑性も弱いのですが、冬期の軽い凍結や霜くらいには耐えるので、関東地方の平野部なら軒下などで冬越しします。

【水やり】

多湿にならないよう、用土が乾いたらたっぷりと水を与えます。

【肥料】

開花期間が長いので、2月から4月ごろまで、薄い液体肥料を月に3~4回施します。

【病気と害虫】

病気:灰色かび病など

日照不足や多湿になると灰色かび病などが出やすくなります。

できるだけ風通しよく、蒸れないようにしておきます。

害虫:アブラムシ

アブラムシの防除を行います。

【用土(鉢植え)】

水はけのよい用土を使います。

低温期には一般の草花向け培養土も利用できますが、山野草向けの用土のほうが管理が容易です。

夏越しには、鹿沼土や軽石などを主体とした用土が確実です。

【植えつけ、 植え替え】

植えつけ:鉢植えやポット苗を、花壇やコンテナの寄せ植えなどに利用できます。

ただし、一年草扱いすることが多く、入梅のころにはほとんど枯れます。

夏越しさせるには、早めに山野草向けの用土で植えつけ、根をしっかり張らせておきます。

【ふやし方】

さし芽:さし芽でふやします。

日本の気候ではタネはほとんど実りません。

さし芽の適期は3月から5月です。大株や古株ほど枯れやすいので、さし芽で小苗をつくっておくと安心です。

秋に涼しくなってから、植えつけや植え替えを行います。

【主な作業】

花がら切り:花は長もちしますが、咲き終わった花は順次切り取ります。

早めに切ってドライフラワーとして利用することもできます。

枝すかし、刈り込み:茎葉が混み合わないよう、様子を見て枝すかしや刈り込みを行います。

株元から新芽が出てくるので、古い枝は取り除き、新しい枝に更新していくと、株が長もちします。

———————————

庭木の剪定や草花の手入れは道具や基礎知識があれば、ご自身でも作業が可能です。

自身で行うのが不安・体力が無く作業が出来ない・忙しく作業の暇がない等、お困りでしたら是非弊社へお任せください!

約10年の腕で迅速・丁寧に仕上げます!

是非お問い合わせください!

———————————