いつも弊社のホームページを閲覧頂き、誠にありがとうございます。

今年は2月が旬の野菜・果物・花をご紹介致します。

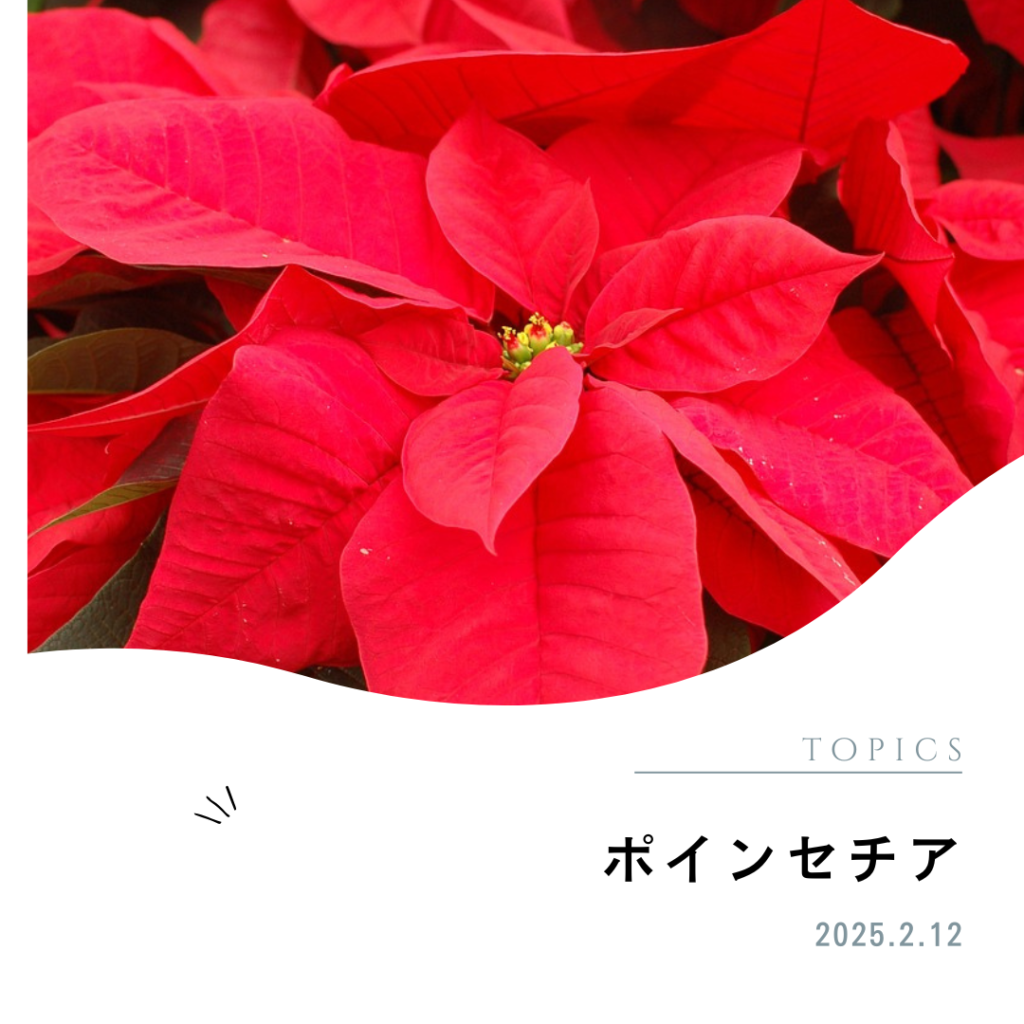

今回は【ポインセチア】についてお話致します。

ポインセチアはメキシコの山地原産のユーフォルビア・プルケリマ(Euphorbia pulcherrima)を改良してつくられました。

野生種は軽い霜に当たっても枯れないぐらいの耐寒性がありますが、園芸品種は寒さに弱いので、最低温度10℃以上で管理しましょう。1年で枯らしてしまうことが多く、草花のように扱われていますが本来は低木です。

沖縄などでは庭で数mほどに大きく育っているのを見かけることがあります。

赤や白などに色づいた部分は花と間違えられがちですが、これは苞(ほう)と呼ばれ、本当の花のまわりにつくられます。

花は苞の中心にある黄色い部分です。ポインセチアは日が短くなると花芽ができる短日植物で、自然条件では10月下旬から花芽分化が始まります。

段ボール箱などで覆って人工的に日照時間を短くする(短日処理)と、花芽を早くつけさせることができるので、早くから色づかせて楽しむことも可能です。

近年発表される園芸品種は、自然条件でも早くから色づくように改良されてきています。

【栽培環境・日当たり・置き場】

冬に入手した開花株は、日当りのよい室内に置きます。

寒さに弱いので最低温度10℃を保ちますが、暖房器具の温風が直接当たらないようにしましょう。

窓辺や玄関は冷え込むので、夜は厚手のカーテンを引いたり、窓から離しておいたりします。

5月から9月は屋外で管理し、日によく当ててください。

【水やり】

乾燥に強いものの、過湿を嫌います。

水を与えすぎず、乾かし気味に管理するのが長く楽しむコツです。

冬、土が湿っているのに葉がしおれていることがあります。

この場合は寒さのためにしおれているので、あわてて水を与えずに、暖かい場所へ移動させましょう。

2月から5月に新芽が出始めるまでは生育を休止して水を吸わなくなりますので、特に乾かし気味にします。

【肥料】

5月から7月は液体肥料(N-P-K=6-10-5など)を施し、8月から10月に緩効性化成肥料(N-P-K=10-10-10など)を施します。

【病気と害虫】

★害虫:オンシツコナジラミ、アブラムシ、カイガラムシ

オンシツコナジラミは通年発生します。室内で管理していると葉裏に発生しやすく、風通しをよくすると発生しにくくなります。

アブラムシは通年、新芽に発生します。

カイガラムシは通年、茎や葉のつけ根に発生します。歯ブラシなどでこすり落とします。

【用土(鉢植え)】

水はけと水もちのよい有機質に富んだ土を好みます。

赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2の配合土などに、リン酸分の多い緩効性化成肥料(N-P-K=6-40-15など)を適量加えるとよいでしょう。

【植えつけ、 植え替え】

毎年、3月から5月に、根鉢を少しくずして植え替えます。

植え替えと同時に切り戻しも行いましょう。

【ふやし方】

★さし木:適期は6月です。本葉を3~4枚つけて先端の芽をカミソリで切り取ります。

蒸散を防ぐため、葉は1/2の大きさに切っておきます。茎の切り口から流れ出る乳液を水で洗い流し、発根剤をつけてパーライトとピートモスの等量配合土などにさします。

発根するまで20日ほどかかるので、こまめに葉水をかけるとよいでしょう。

【主な作業】

★短日処理:9月から11月に行います。

夕方5時から翌朝8時ごろまで、段ボール箱などをかぶせて暗くすると、花芽をつけさせることができます。

苞が完全に色づくまで処理を続けましょう。

★切り戻し:3月から5月が適期です。

開花後の株をそのままにしておくと、株の上部からしか新芽が出ずに、腰高な株になってしまいます。

色づいた部分を切り取り、株元からの新芽の発生を促しましょう。

コンパクトにするために1/3程度の大きさに切ってしまってもかまいません。

———————————

庭木の剪定や草花の手入れは道具や基礎知識があれば、ご自身でも作業が可能です。

自身で行うのが不安・体力が無く作業が出来ない・忙しく作業の暇がない等、お困りでしたら是非弊社へお任せください!

約10年の腕で迅速・丁寧に仕上げます!

是非お問い合わせください!

———————————